ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、DevOpsを導入することで迅速な開発、運用が可能になります。本記事では、そんなDevOpsについて解説します。

DevOpsとは?

DevOps(デブオプス)とは、「開発」を意味するDevelopmentと「運用」を意味するOperationsを組み合わせた造語です。開発担当者と運用担当者が連携をとり、協力することでスムーズに開発、運用を進め、製品の価値を継続的に向上させるという考え方です。

DevOpsが生まれた背景は?

DevOpsが生まれた背景には、開発現場でチーム間での対立構造ができてしまうという問題があります。多くのソフトウェア開発現場では、システム開発を担う開発(Dev)チームとサービス運用を担う運用(Ops)チームに分かれて作業します。開発チームの目的が「新しい機能の追加し、より早く市場投入する」である一方で、運用チームの目的は「システムの安定稼働とサービスの安定供給」です。このように、両者の目的の相違によって立場上の対立関係が生じてしまうことがあります。そして、このような意見の対立が積み重なることで、チーム間の溝が深まる「サイロ化」にもつながりかねません。しかし、両者の目的の先には、「価値のあるサービスをより迅速に顧客に届け続ける」という共通の目的が存在しています。この最終的な目的が同じであれば、本来は対立する必要はないのです。

また、デジタル化が急速に進む現代では、顧客の求める価値も流動的です。その変化に対応するために、より迅速なソフトウェア開発ができるような開発プロセスや組織づくりが求められます。

こういった背景からDevOpsが重要視されるようになったのです。

アジャイル開発との違いは?

DevOpsとアジャイル開発は、継続的にサイクルを回すことや小さな単位ごとに分けて開発サイクルを回すことといった共通点があることで混同されることがありますが、別物です。DevOpsは、具体的なワークフローを示す場合だけでなく、組織の協力体制に関する組織論といった幅広い概念として用いられます。一方のアジャイル開発は、具体的な開発手法を指します。ただ、両者の親和性は高く、DevOpsを実現するための開発手法としてアジャイル開発が採用されることもあります。

そもそもアジャイル開発とは、「要件定義→設計→開発→テスト→リリース」といった開発工程を1つの機能単位で小さいサイクルで繰り返すという手法です。これは、従来主流だったウォーターフォール開発という開発の一連の流れを順番に実行していく手法よりも、柔軟性が高く、リリースまでの期間が短いといった特長があります。DevOpsの組織論のもと、アジャイル開発を行うことでより効率的に柔軟な開発が可能になります。

DevOpsのメリットは?

DevOpsの本質は、開発担当者と運用担当者間の対立を解消することでスムーズな開発、運用を行うことです。DevOpsの実現には、各ステップでさまざまなツールを導入する必要が出てきます。その代表的なものに管理ファイルの変更履歴を記録する「バージョン管理システム」や作業を自動化する「CI/CDツール」などがありますが、このようなツールを活用することで生産性の向上に繋がります。そして、生産性が向上することでその分の時間を品質向上や新サービスの開発などに使えるため、より製品やサービスの価値が高められます。このようなツールによる自動化は、ほかにも作業の高速化が可能になるというメリットもあります。高速化はDevOpsのライフサイクルを回す速度が速くなることで顧客から受けた要望やフィードバックを瞬時に取り入れやすくなり、急速に変化する市場ニーズに素早く対応できるようになります。

DevOpsの導入方法

ここからは、具体的なDevOpsの導入方法について紹介していきます。

1.プロジェクトチームを結成する

関連部署を含めてプロジェクトチームを結成します。チームメンバーで情報を共有できるよう、全員で会議をすることが重要です。また、チャットツールなども積極的に利用しましょう。

2.組織全体で「DevOps」を浸透させる

DevOpsを業務に活かすにはまず、組織文化にDevOpsを浸透させる必要があります。DevOpsという概念をプロジェクトメンバー全員が理解し、実践していくことが重要です。そのためには、DevOpsにおける4つの考えを共有する必要があります。これは、異なる部署間で協力し合える関係にするための重要な考えです。

・Respect(互いに尊重し、能力や功績を称え合う)

・Trust(互いに信頼し、役割を任せる)

・Healthy attitude about failure(失敗に対して執拗に相手を責めない)

・Avoiding Blame(相手を非難するのではなく、建設的な話し合いをする)

3.ツールを活用する

ツールを活用することでDevOpsを実現しやすくなり、成果も上がりやすくなります。

なかでも、重要とされているのがCI/CDツールです。

後ほど詳しく説明しますが、CI/CDツールはプログラム変更後のデプロイ・リリース・テストを自動化するツールです。

チーム内のDevOpsに対する意識を徹底したうえで、さまざまなツールを活用してチーム内での密な情報共有や開発・運用の効率化・自動化を促進します。これによってシステム開発・運用をすばやく、且つ継続的に繰り返すことにつながり、組織文化そのものに変革を起こして目標を達成するという「DevOps」の実現につながります。

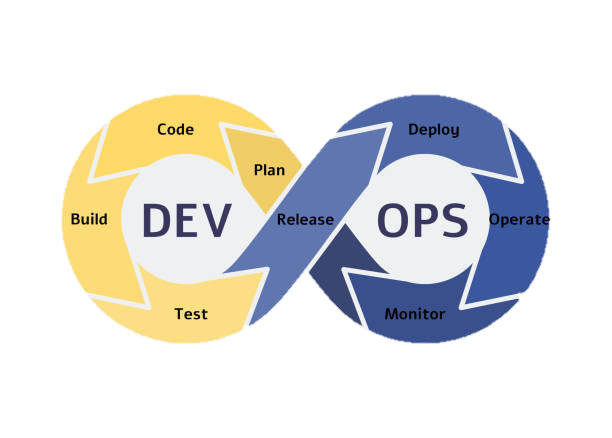

DevOpsのプロセス

DevOpsによる開発は、以下に示す6つのプロセスで構成されます。

これらを継続的に回していくことでDevOpsが実現できます。

計画

プロジェクト全体の要件定義を行い、実装する機能やタスク管理、進捗管理などを決めていきます。プロジェクト管理ツールとして有名なものにはJIRAやAzure DevOpsなどがあります。

開発

計画に従って、プログラマーがコーディングするなどの開発作業を行います。

ソフトウェアの設計・実装段階では、過去の編集履歴をすぐに確認できるようにバージョン管理システムやビルド自動化ツールを用います。プログラムテストを自動化するジョブ実行機能のあるGitHubやGitLabなどのツールを使用します。

テスト

開発した成果物にバグなどの不具合がないかテストしていきます。

ここで用いられる代表的なツールとして、JUnitやSelenium、BlazeMeterなどがあります。

デプロイ

開発工程が一通り終わり、テストで問題がなかった場合は実際の環境で正常に作動するよう整備していきます。ここで使われるツールとしてはAnsibleやPuppet、Docker、Kubernetesなどが挙げられます。

運用

リリース後は、継続的に製品、サービスを提供するための保守管理です。

サーバやアプリケーションソフトウェアの監視、トラブル時の対応などを行います。

監視

運用で得られたデータや顧客からの要望、フィードバックなどを継続的に受け取り、開発に反映させることです。

これには監視ツールやインシデント管理ツールを使います。有名なものには、New RelicやDatadog、Grafana、Wiresharkなどがあります。

DevOpsに役立つツール

ツールを活用することで、全体での進捗状況がしやすくなります。また、工程の自動化によってバグや不具合の早期発見ができ、品質を保ちながら生産性を上げられます。スピードが求められるDevOpsでは、ツールをいかに活用するかにかかっています。

継続的フィードバック

継続的フィードバックとは、ユーザの意見や要望を開発プロセスに反映させるというものです。チャットやメールによる問い合わせのほかにも、SNS上の反応も取り入れます。

ネットワーク上のデータから内容を解析するネットワークアナライザ「Wireshark」

監視ツール・インシデント管理ツール

本番環境をモニタリングし、インシデントや異常を検出します。

パフォーマンス監視やログ管理の統合・自動化を行う「New Relic、Datadog」

データベースのログをリアルタイムで可視化するダッシュボードツール「Grafana」

ELK Stack、Prometheusなど

仮想化ツール

1台のサーバから複数の仮想サーバを構築するツールで、チームでの作業に役立ちます。

インフラ管理ツール

サーバ立ち上げの際の設定作業を自動化するツールです。

AnsibleやDockerなど

CI/CDツール

継続的インテグレーション・継続的デリバリーに役立つツールです。これを用いることで開発者はプログラム変更後、本番環境へリリースするまでの一連の作業を自動化できます。

手作業が減ることで、リリースまでの期間を速められるうえに、人的ミスを防げます。バグや不具合の早期発見や品質を保ちながら生産性を上げられる有用なツールです。

継続的インテグレーション(CI)

コードのビルドやテストを自動化することで頻繁かつ継続的に実行する仕組みです。

JenkinsやCircleCIなど

継続的デリバリー(CD)

継続的インテグレーションをさらに拡張し、デプロイ(本番環境への配備)まで自動化する仕組みです。

DockerやAnsibleなど

タスク管理ツール

プロジェクトメンバーの業務割り振りや進捗確認に役立つツールです。

コミュニケーションツール

プロジェクトメンバー内で情報共有を行うチャットツールなどです。

Slack、Microsoft Teamsなど

バージョン管理ツール

データの作成者や変更者、変更日時などの確認や前のデータを復元するツールです。

パッケージ管理ツール

各種ファイルやライブラリを一括で管理するツールです。

Artifactory、Nexus、JFrogなど

クラウドプラットフォーム

クラウド環境でさまざまなサービスが提供されています。

AWSやAzure、GCPなど

DevOpsの導入における注意点は?

セキュリティ対策に手間がかかる

DevOpsでは、頻繁にシステムの改修・リリースを繰り返すため、その都度セキュリティバッチを実施しなくてはならず手間がかかります。セキュリティバッチをなるべく短期間で行うために、セキュリティテストの自動化を取り入れるのがおすすめです。

現に、自動化や継続的な改善といったDevOpsに、セキュリティ対策を含む「DevSecOps」という概念も存在します。

開発の初期段階で組み込んでおくのがいいでしょう。

サービスの品質を保つのが難しくなる

DevOpsは開発スピードを重視し、短い期間でのリリースを繰り返すため、リリースごとに綿密な設計をしたり、大規模なテストを実施しにくくなるなど、サービスの品質を保つのが難しくなります。

それだけ問題が残ったままリリースしてしまう可能性も高くなるため、デプロイを効率的に行うサービスを取り入れるといった対策をしましょう。このようなサービスを上手く活用することでサービスの品質を保ちやすくなります。

自分たちでやり方を決めていく必要がある

DevOpsはあくまで一つの考えであり、具体的な施策は定まっていません。全体で共通の目的があることを念頭に開発チームと運用チームが連携し、プロジェクトや組織にとって最適な進め方を模索していくことが大切です。

チーム間の衝突や変化を受け入れにくい社風だとプロジェクト自体が逆に非効率になったり、最悪の場合頓挫してしまう可能性もあります。

また、一つのバグも許されないシステムの開発やスケジュールの変更が難しいプロジェクトの場合は、ウォーターフォール開発の方が適しています。

DevOpsの学習方法は?

書籍やインターネットで学習する方法があります。昨今では、YouTubeなどの動画サイトやエンジニアのコミュニティサイトなども充実していて多くの情報が手に入ります。

そして、より効率的に知識・スキルを習得するには、知識をつけながら実際に手を動かしてみるなど、インプットとアウトプットを繰り返していくことが重要です。特に独学の場合は、有識者に質問ができたりフィードバックをもらえるような環境があると、理解度が深まるでしょう。

ただ、DevOpsに限らず、ITスキルを身につける際、どうしても課題にぶつかってしまうことはありますよね。特に独学だと、わからない部分をプロに質問できる機会を確保しにくく、モチベーションが続きにくいという側面があります。独学でモチベーションを維持する自信がない人にはプログラミングスクールという手もあります。費用は掛かりますが、その分スキルを身につけやすいです。しっかりと知識・スキルを習得して実践に活かしたいという人はプログラミングスクールがおすすめです。

プログラミングスクールならテックマニアがおすすめ!

ITスキル需要の高まりとともにプログラミングスクールも増えました。しかし、どのスクールに通うべきか迷ってしまう人もいるでしょう。そんな方にはテックマニアをおすすめします!これまで多くのITエンジニアを育成・輩出してきたテックマニアでもプログラミングスクールを開講しています。

<テックマニアの特徴>

・たしかな育成実績と親身な教育 ~セカンドキャリアを全力支援~

・講師が現役エンジニア ~“本当”の開発ノウハウを直に学べる~

・専属講師が学習を徹底サポート ~「わからない」を徹底解決~

・実務ベースでスキルを習得 ~実践的な凝縮カリキュラム~

このような特徴を持つテックマニアはITエンジニアのスタートラインとして最適です。

話を聞きたい・詳しく知りたいという方はこちらからお気軽にお問い合わせください。